請求書を受取した後処理の業務フロー研究

請求書を受け取った際の、その後の会計処理や支払管理の方法について以下研究してみる。

一般的な業務フローとして、昨今は会計システム周りに受取請求書関連での機能が付いているためそれらの機能を用いるのが一般的であろう。

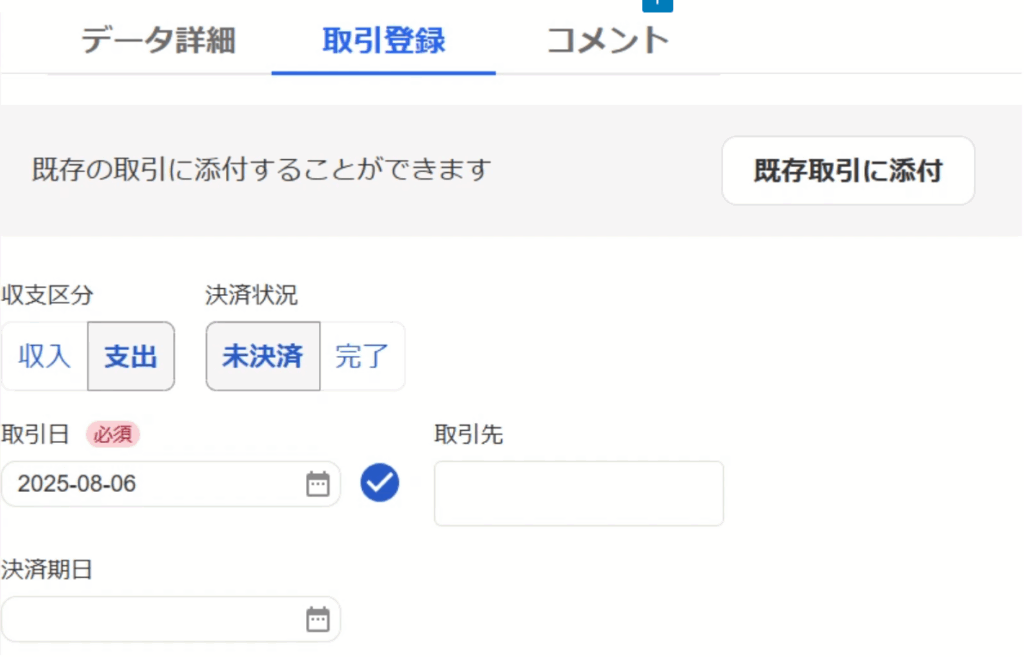

以下のスクリーンショットの事例では、freee会計でのファイルボックスという機能に受け取った請求書をアップロードした時の事例である。

取引日や収支区分、決済状況等の項目はシステム内のAI-OCR機能により読み取ってくれるものの、

支払管理に必要な情報である「決済期日」の情報は、システム上入らない形となる。

(ファイルボックスに読み込ませた請求書上には、支払期限の記載があるものの決済期日には当該データは読み込まれない形となった。)

少なくとも、筆者がベンダー様に個別へ問い合わせを実施した時点(2025年9月時点)では、決済期日はシステム上入らない仕様になっているという回答をいただいた。

そういった仕様のもとでは、請求書をアップロードするごとに毎回決済期日の項目について日付を手入力していく必要が出てくる。

また、これらの読取がなされた項目をデータベースの形式で出力できる仕様であれば、出力したデータベースの情報に対して関数を組んでいくようなことが可能であるものの、こちらもシステム上の仕様としてデータベース形式にて出力できるような仕様にはなっていない。

あくまで画面上の情報自体をコピーするしか方法がないものの、こちらをコピーアンドペーストしてデータを出力する形だと、その後のデータ加工がしにくい形となる。

こういったシステム上の不満は、ベンダーさんにリクエストを実施してシステム自体の改善をユーザーとしては待つしかないという形であったが

今は生成AI全盛期。自ら、自分のリクエストに合うような開発をしていけるとても良い時代である。

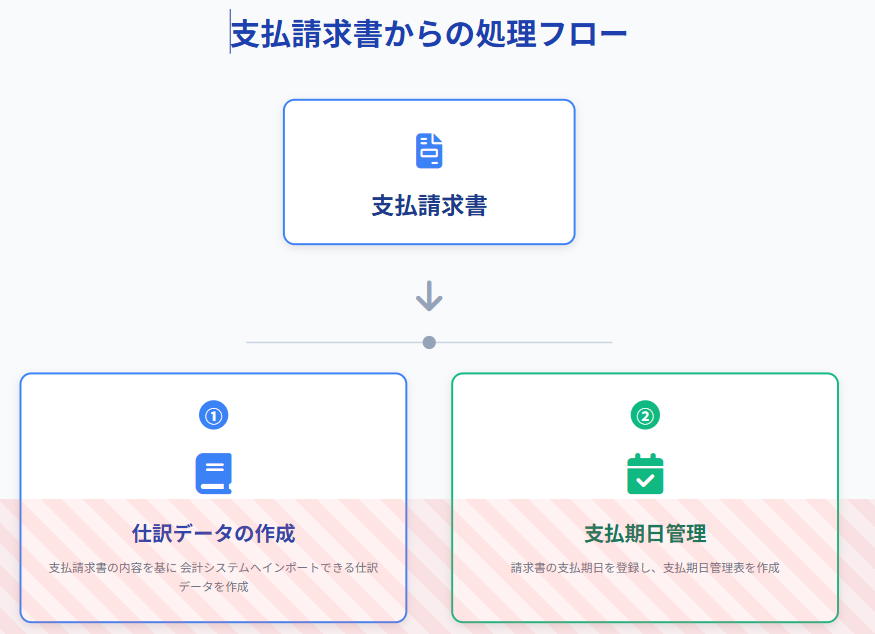

以上を踏まえて、どういった形での改善をしていくかを整理すると以下のようになる。

①仕訳データの会計システムへのインポートと支払管理に必要な最低限の情報を取得できるようにする。

②取得した情報をデータベース形式にてそのまま出力できるような仕様とする。

(Google スプレッドシートへ取得したデータがそのまま出力されるような仕様とする。)

これらの2要素を満たすWEBアプリを、生成AIを用いて作成することを試みてみる。

以下のような流れのイメージとなる。

(※会計仕訳の情報は、会計システムへスムーズに流せるようにし、支払管理に必要な情報はスプレッドシートに必要な情報を流すイメージとなる。)

AIによるWEBアプリケーション開発の手法は各種様々あるものの、

お手軽にまず試してみたい場合には、

GeminiのCanvas機能というものがおすすめだ。

本格的なWEBアプリケーション開発では、

- ChatGPTなど生成AIでコード生成

- VS Code(等生成されたコードを編集するための専用ソフト)でコードを編集

- 編集したコードを用いてブラウザでWEBアプリケーションの動作確認

といった形で色々なものを使用し、かつそれぞれのツールの使用方法に精通する必要が出てくるが、

Canvas機能はAIとのチャットをする延長線上でWEBアプリケーションの開発に取り組める。

いつものチャット画面が画面の左に、開発用の画面が右側に出てくる形となる。

左側のチャット画面のやり取りを受けて右側の開発用画面が書き換えられていく。

AIアプリ開発での具体的な試行錯誤過程自体は冗長になるので本稿では省略するが、

おそらく思ったよりも簡単に自然言語での指示をAIと繰り返すだけで開発ができるようになっている、とても良い時代である。

是非一度触ってみて欲しい。

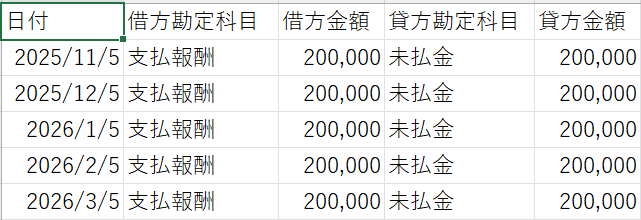

生成の会計データイメージはこのような形となる。この様式にて、CSV形式にてクラウド会計に仕訳として取込が実施可能となる。

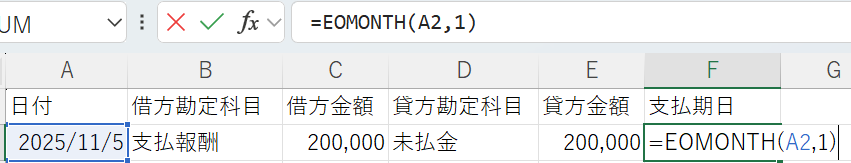

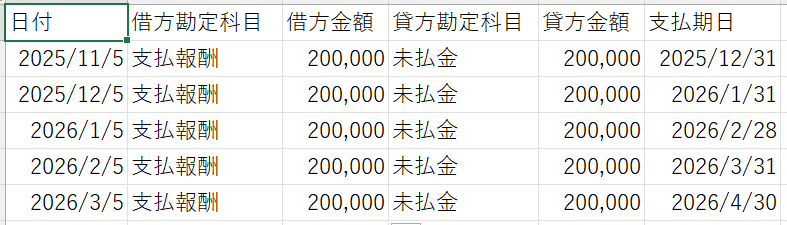

また会計データに1列追加し、支払期日の列を追加する。請求書発行日の翌月末が支払期日だとの前提だと以下のような形となる。

支払期日の列を関数で持たせると良い。

eomonth関数にて、翌月末の日付を入れる仕組みとする。これを下方向にコピーすると

以下のような支払期日管理のためのデータが出来上がる。

上記のデータをPivot tableの機能にて、支払期日ごとに金額を集計すると以下のようなデータとなる。

これを用いて支払期日の管理を実施する形となる。

おわりに(本稿のまとめ)

以上は簡易な事例であり、こちらをそのまま使用いただくようなことは想定していない。(そのためファイルの配布等は実施していない形となる。)

あくまで考え方の枠組みを理解し、自らの細やかなニーズに合うように開発をしていけるようになることがこの生成AI全盛期に非常に重要だと考えている。

システム面で筆者が重要だと考えている考え方としては、なかなか世に出ている既存システムで自らの状況にぴったりと合ったシステムは存在することが極めて少ないということである。

筆者自身、現在システム開発PJに関与させて頂いているが、PJの中で感じるのはやはりマーケティング・販売面の影響も大きく、個別のニーズへのカスタマイズは極めて難しくある程度汎用的・万人受けするような仕様にせざるを得ない部分が必ず出てくる。

個別の細やかなニーズにエンジニアさんを含めた本格的なPJにて応えるものを作るのはコスト的にもかなり難しかったが、

今は生成AIである程度のものを作れる時代である。是非試してみてほしい。

なお、本稿のような生成AI、各種システム、Excel・スプレッドシート等を用いた業務効率化・業務精緻化・業務自動化等の業務改善にご関心をお持ちの方は、

個別のニーズに応じた業務設計構築につきまして、以下の単発サービス内にてご相談を承っております。

もしご関心ありましたら、ご利用の方をご検討頂けますと誠に幸いです。